自動測定 (自動パラメータ) 2025.8.3

自動測定では、パラメータの調整が分かりずらく、調整項目が分かっていても、変えてみないと分からず

(変えてみても分からない?)使いにく状態でした。 改善したかどうかも、よくわからない?

今回の方式は、パラメータで計算可能なものは全て、内部で決める方針としました。

調整項目が大幅に減少しましたが、実際の測定によっては、プログラムの調整(変更)が必要になると思います。

これが上手く行けば、使用者は余計な気を使わず、磨きに集中できると思います。

測定の方式は、Yの変化と輝度(R-L)の変化がほぼ直線的になる性質を使い、計算で移動距離を求める方式です。

短時間での測定を狙ったものです。

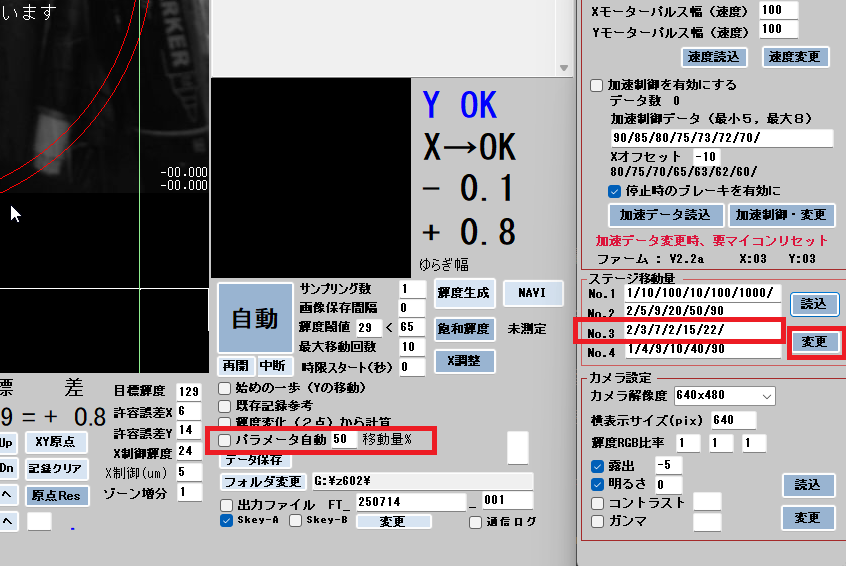

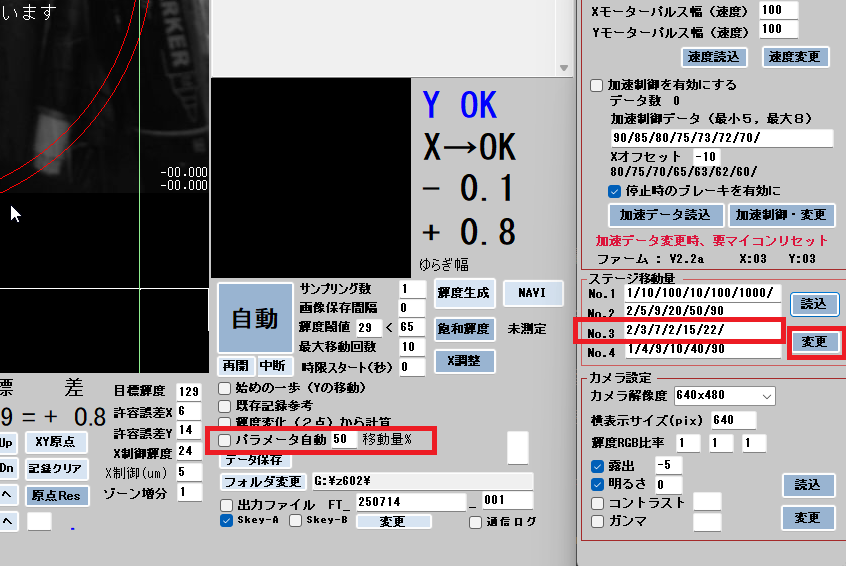

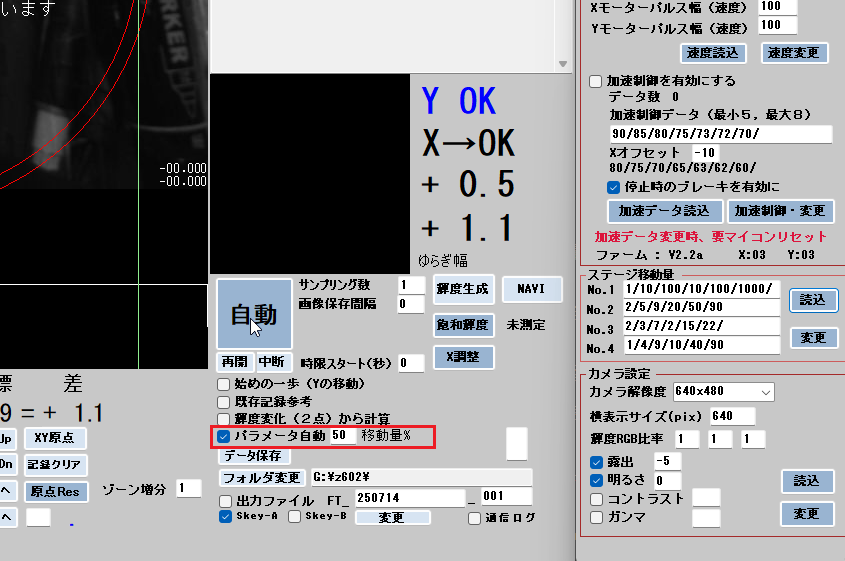

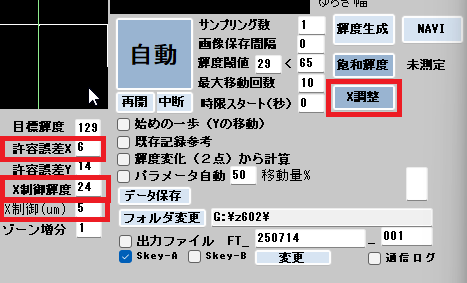

① パラメータ自動が これを使用する為のチェックです。

② チェックを入れると この方式で不要なパラメータの表示が消えます。 気にする必要がないんです。

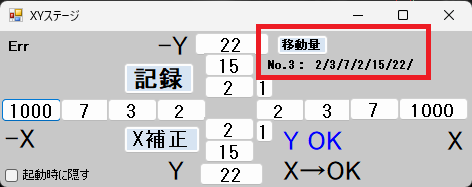

③ 移動量の番号が No.3 に変わります。

テストモードでは移動回数が減ったので、その分を精度向上に当てました。 実際はどうなりますか。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

使い方

① 準備として ステージ移動量 の No.3 を変えます。 10μm以下にするので No.3 をこれ専用にします。

Yの部分を変えます。数値変更の後に 「変更」をクリックします。

最初Yの移動量を 10/40/90 とかしていたら 2回の移動でOKになりました。 輝度の誤差2程度。

Yの移動量を 2/20/40 にすると 3回か4回の移動で 輝度の誤差1以下になりました。テストモードではありますが。

いきなり2μmにせずに、最初は No.4(10/40/90) と同じでもOKです。

実際の測定ではどうなりますか・・・・・。

2μmで収束すれば、測定精度10um をクリアしたことになるのでは? と思います。

パラメータ自動のチェックを入れます。

移動量の最小の値が、測定の誤差に直接影響します。 これを大きくすれば、測定回数か少なくなり、精度が悪くなります。

状況に応じた値にすることが良いと思います.

② 設定する項目がほとんどありません。

サンプリング数は、残っています。

パラメータ追加しました。 移動量%です。 1回目の移動で全体のどれだけ移動するかの%を指定します。

・100% の場合は、前のゾーンの傾きを使用して、いきなり輝度差0目指して移動します。

これが何処まで、ゼロに近づくが分かりません。

・50% の場合は、 半分移動し そこで正確な傾きを求め、2回目で輝度差0目指して移動します。

・何パーセントが最適なのか 実際に動かして見なければ予想がつきません。 もしかすると 90%辺りが最適

なのかもしれません。1発(1回)で決まるのか? 2回の場合は、どれが一番正確になるか?

② 起動方法

・ これまでと同じで 「自動」 をクリックします。 中断や、再開、測定停止の操作は今までと変わりません。

測定終了後

パラメータ自動のチェックを外す赤枠の項目は変更されています。

又 今までの自動測定の使い方で 「X調整」 をクリックすれば、3項目は、自動で調整されます。

収束しない場合

2つ方法があります

① qcamft.ini 変更

許容誤差Yも内部で計算により決めています。 Yの最短移動の距離が小さい場合は、許容誤差Yが現実に合わない

小さな値になります。 これをそのまま使用すると収束しない場合が有りうると思い、誤差範囲Yの最低値を内部的に設定

しています。

収束しない場合(最小の移動を前後に繰り返す)は、qcamft.ini の1行目の変更(値を大きく) して下さい。

ykidoermin,0,1.6,最低許容誤差Y 旧

ykidoermin,0,2.5,最低許容誤差Y 新

これは 1.6 の値を 2.5に変更した例です。

② 最小の移動量(距離) を小さくする

1/5/11/4/15/30/

1/5/11/2/15/30/

注意点

・開始時の輝度を目標輝度にするので Xをずらしているとその時に輝度が目標輝度になります。

・ゾーンが変った時に、輝度(R-L)が下がりますが、これが飽和した値では、本方式は測定できません。

コントラストを変えるか、測定ソーンの刻みを小さくして飽和しない様にして下さい。

方式

事前測定の表示が最初にでます。 ステージを動かして パラメータの作成をしています。

自動測定では

そのゾーンの1回目の移動で、輝度差のどれだけ移動させるか指定できます。これで輝度とYの変化率が正確に求まります。

2回目はこれを使い、輝度0のなる移動距離を計算で求め、移動します。

これで誤差範囲Yにならなかった場合は、従来の方法でYを動かします。

qcamft.ini にある定数

主にパラメータ自動に関係する定数が、 qcamft.ini の中に存在します。 主に頻繁に変更しなくても良いと思われるデータです。

環境(ステージの精度、光源の明るさ、光源スリット幅、カメラの機種による違い、ステージと光軸のズレ)や、測定者の慣れと

理解により変更が必要な場合もあり得るので、説明しておきます。

変更する場合は、十分注意して変更して下さい。

変更により事態が悪化する場合を考えて、変更前にqcamft.inを別な場所に保存しておくことをお勧めします。

又qcamft-IIを終了させた状態で、修正して下さい。 動作中に修正すると変更が無効になったり、qcamft.ini

全体を失う場合があります。 これは実際に起きています!

[******* パラメータ自動関連 *****],0,,

ykidoermin,0,1.6,最低許容誤差Y

xermin,3,,最低許容誤差X

kidol,-15,, 前進する下限輝度

kidob,-45,, 後退輝度

fstp,0,50,*** autopatam 最初の移動% フォームで変更する***

XlimYk,6,,

X制御最低Y輝度

(注) これは先頭の7行のみです。 全体は100行を超えます。

| 項番 | シンボル | データ名 | デフォルト値 | 意味等 | |

| 1 | ykidoermin | 最低許容誤差Y | 1.6 | 許容誤差Yを計算で求めた後、左の数値より小さい場合は、これに置き換える。 Yが収束しない(最小の移動を繰り返す)場合この値を大きくすれば、改善する場合がある。 |

|

| 2 | xermin | 最低許容誤差X | 2 |

許容誤差Xを実測後計算で求めた後、左の数値より小さい場合は、これに置き換える。 Xの移動が多すぎる場合に、大きくすることにより改善する場合がある。 |

|

| 3 | kidol | 下限輝度 | -15 | そのゾーンの初期状態の輝度(L-R)がこの数値より(絶対値が)大きい場合、は、その位置から Yを前進して測定する。小さい場合は、一旦大きく後退して次の移動で、輝度(L-R)がゼロを狙う。 |

|

| 4 | kido | 後退輝度 | -45 | 項番3で大きく後退する場合に、移動する位置をおよその輝度で指定する。 (絶対値が)小さすぎると、計算精度が悪くなる。 大きすぎると移動が時間がかかり、測定時間が長くなる。 又輝度(L-R)が飽和したり、直線性(輝度と移動距離)が悪くなるまで後退すると、全く測定が 出来なくなる。 項番3より(絶位置)が大きくする必要がある。 |

|

| 5 | XlimYk | X制御最低Y輝度 | 6 | Xの無駄な動きを抑制する為、輝度(R-L) がこれ未満の場合のみX制御を行う。 | |

| 6 |