テストモードの紹介 2025.2.16

元々は実際に鏡を使い測定する代わりに模擬的に輝度を発生させて、テストする

為に作りました。

この機能は、私(開発者)が使うだけではなく、実際の使用者に紹介した方が良いと思い

紹介します。

使用者がこれを使うメリット

・使い方(操作に)に慣れることができる。

・パラメータの調整方法(どのパラメータをいじるとどうなるか)が分かる。

・パラメータ間の関連が理解できる。

・本番(実際の測定)でまごつかなくなる。

こんなところでしょうか。

でもテストモードは理想化された想定です。全く現実離れしてます。

・輝度が揺らぐ事は全くない。

・X,Yの座標はガタもバクラッシュも全くない。

・XYが同じなら輝度は、常に同じでブレがない。

使う場合は、これを意識して使用して下さい。

でも測定機によるフーコーテストの本質的な部分が理解できると思います。

今回私もテストモードを使用して、「そうだったのか!」と思うところが色々ありました。

テストモードの輝度の発生について

・理想の鏡を想定している。

・ある測定ゾーンに注目したときは、理論値のY座標とソフトのY座標(ナイフ位置)の差

に比例した輝度差を左右のゾーンに与える。

どれだけの輝度差にするかは、パラメータ(ナイフ位置1mmの変化に対する輝度差)で与える。

・光軸とY軸とのズレを模した輝度を作り出す。Y座標の数値に比例した目標輝度との差を作り出す。

又「X補正」を考慮した輝度差になり、X補正に応じて輝度差が変化する。

これもナイフ(Y座標)の前進に比例した輝度差になるようにしています。

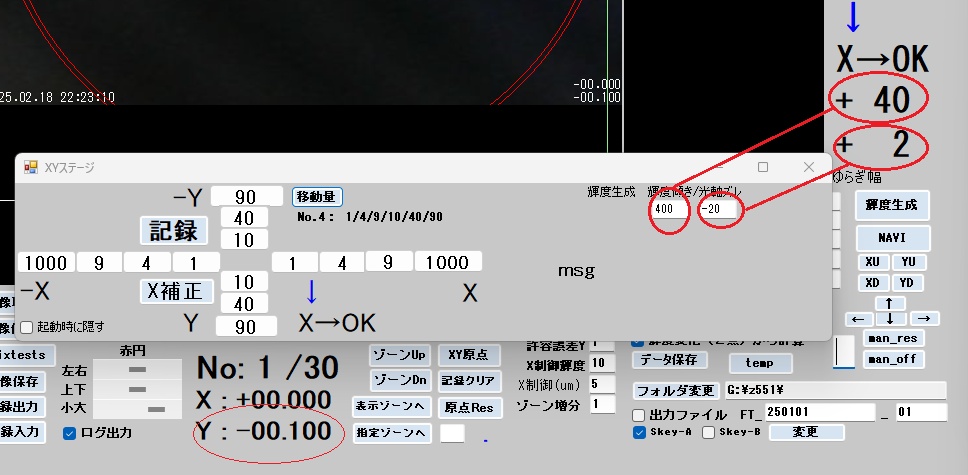

輝度差を発生絵させるパラメータは、「XYステージ」の右に隠れています。

この例では 輝度傾き :400 光軸ズレ:−20(符号は、左右) になっています。

Yを0.1mm 動かすと、 左右ゾーン位置の輝度差 : 40 目標輝度との差:2 となっています。

設定値の1/10の動きなので、この値になっている分けです。

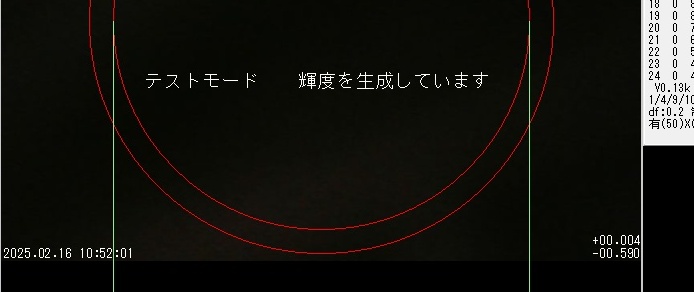

テストモードにするには、「輝度画面を」をクリックすると「輝度生成」に表記が変わります。

また下記の 「テストモード 輝度を生成しています。」 が 出ます。

操作はこんな感じ

XYステージは接続しません。無い方が反応が速く、時間の節約になります。

カメラも無しで起動可能なら不要です。

・まずX,Y座標をリセットします。 (X,Y座標をゼロ)

どちらの輝度差もありません。

Y,を前進させてみます。 ゾーン位置の左右の輝度差が現れて各値が変化します。(+2)

Xを左右に動かします。 目標輝度の差が現れます。(+3)

[XYステージ」移動量は、 No.3 か No.4 を選びます。 No.1は、全くダメです。

いきなり自動測定をクリックしてみます。 運が良ければ、緑の点が左下の線に向かって段々近づき線に重なると

点々の画像が、真っ黒になり、ゾーン番号が+1され、同じように緑の点が左下の線に向かって段々近づきます。

これが繰り返され、ゾーン番号が増えてゆきます。グラフも上手くゆけば、放物線をなぞる様に線が伸びて行きます。

全てのゾーンが終わると、ポロンと機械音がして自動測定の終了を知らせてくれます。

輝度傾きの値を変えて、自動測定を試して見た結果。 傾きの小さな場合は、パラメータの設定が難しい。 非常にデリケート。

Fが大きいとフーコー像の陰影薄くなる(輝度が小さい)。 やはりFの大きい時こそ、光源を明るくし、スリットを細くして、輝度の傾きを大きくすべきと思う。

許容誤差Yは、非常に小さくならざるを得ない。 そうしないと、次のゾーンに移行したら、何もしてないのに、Y OK

となり、グラフでは、階段状になる。 許容誤差Yが小さいと、空気の揺らぎの影響を受けやすい(と思われる)。

逆にある程度、輝度傾きがあれば、パラメータは、アバウトでもOKて感じ。

許容誤差Yは大きくしないと、最後で収束せず、移動制限回数をオーバーする。

大きくしてもYの測定値は、(角度がついているから)精度が保たれる。

輝度傾きを変えて それなりに収束した値を載せておきます。 あまり追い込んでいませんが。

| 。。。。。。。。。。。 | 。。。。。。............ | 。。。。。 。。。。..........。 | 。。。。。。。 | 。。。。。 | ||

| 輝度傾き | 許容誤差Y | 移動量 yのみ | 輝度閾値 | 移動制限回数 | ||

| 50 | 1 | 10/30/80 | 3<8 | 12 | ||

| 80 | 1 | 10/30/80 | 6<20 | 12 | ||

| 150 | 3 | 10/40/90 | 9<20 | 12 | ||

| 200 | 3 | 10/40/90 | 14<35 | 12 | ||

| 300 | 3 | 10/40/90 | 14<35 | 12 | ||

| 500 | 3 | 10/40/90 | 14<35 | 12 | ||

| 800 | 6 | 10/40/90 | 30<60 | 12 | ||

| 1000 | 8 | 10/40/90 | 30<60 | 12 | ||

測定回数ですが、輝度傾き500、 X制御なしの 「始めの一歩」 方式で 1ゾーン当たり 平均で2強回です。 30ゾーンで 60数回。

テストモードなので、実際の測定でどうなるか楽しみであります。